電動工具は、種類が多いのでおすすめメーカーなどをまとめて【徹底比較】しました。商品ご購入の参考になれば幸いです。

電動工具 種類

インパクトドライバー

ネジ締めを効率よく行う為の電動工具です。回転方向にインパクト(打撃)を与えることで、ねじ締め作業をパワフルに行うことができます。ネジ締めだけではなく穴あけ等、多彩な作業を行うことができます。トリガー(引き金)を始めはゆっくりスタートする事をおすすめします。いきなり強くなるとネジが潰れます。軸をしっかり合わせて、しっかり押さえて固定するとキレイにネジ締めを行えます。電源は充電式のタイプとAC100Vの電気コード式があります。充電式はコードが無いので非常に取り回しがいいですが、電池が無くなると使えない欠点もあります。コード式は電源の確保が必要になりますが、持続して使えます。一般的に充電式が主流です。トルク(パワー)をご確認ください。数値が多いほど力が強い傾向があります。バッテリーの使用時間を確認して、予備バッテリーが必要かどうか確認してください。穴あけする場合はモード切替できるマルチタイプをお選びください。長時間続けて使う用途であればコード式をおすすめします。

ドリルドライバー

穴あけと小ビスのネジ締めが出来る電動工具です。クラッチを調節して締め付けトルクの強さを段階で調整することができます。

回転のみなので、繊細な締付作業を行うことができます。クラッチを最大トルクのドリルマークにすると、電気ドリルとして穴あけ作業がおこなえます。先端工具はインパクトドライバーとは違い、締め付けて脱着するタイプです。コースレッドなど長ビスは締付パワーが足りないのでインパクトドライバーをお使いください。電源は充電式とAC100Vがあります。充電式は電池が無くなると使えなくなりますが、圧倒的に取り回しがいいです。同じくコード式は連続作業に向いています。ドリルドライバーのコード式は、シンプルで頑丈です。なので、壊れにくく長く使えます。一般的に一定の回転方向で一定の回転スピードの物が多い傾向があります。多機能なタイプでは回転方向を変えることができます。無段階変速や二段変速で回転数をコントロールできるので、作業の内容によって自由に調整することができます。スイッチを押せば、回転方向も変えることができます。トルクを確認してください。一般的にインパクトドライバーに比べパワーが弱い傾向があります。使用する用途は必ず確認してください。

1充電当たりの作業時間を必ず確認してください。速度切替・電子制御・ライト付きなど種類があり、必要かどうか確認してください。長時間の作業はAC100Vをお使いください。

電気ドリル

先端にドリルを付けて穴をあける電動工具です。電気ドリルは木材や金属の穴あけに主に使用します。一般的に消費電力が大きいものがパワーが強い傾向がります。キーレスチャックがオススメです。サイドハンドル付きタイプもあります。

使用するドリルのサイズを確認ください。(穴径と穴の深さ)鉄工で穴径10mm以上あけるのであれば、350W以上の大型サイドハンドル付がオススメです。どんな材料に対して使うのか確認してください。石材・コンクリート・ブロックなどは振動ドリルかハンマードリルをおすすめします。

振動ドリル

| 回転と強力な打撃力で穴をあける事ができる電動工具です。石材・コンクリート・ブロックなどもろく目づまりしやすい材料の穴あけに向いています。ドリルの回転に垂直方向の打撃を与えることで、振動しながら回転して穴あけを行うことができます。 この振動と回転が合わさることで、コンクリートの穴あけが可能になります。コンクリートの穴あけは専用のドリルを使って下さい。補助ハンドルがあれば作業がしやすくなります。始めは浅い穴ができるまで、ゆっくり穴あけを行いそこから全体で押すように穴をあけていきます。使用するドリルの径を確認してください。穴径が大きい場合はハンマードリルを使われるのをオススメします。穴あけする加工対象をご確認ください。 |

ハンマードリル

| 主にコンクリートに穴あけを行う電動工具です。コンクリートの貫通穴あけや下穴加工を行うことができます。機種によってはコンクリートのハツリ機能がついているものもあります。使用する取付部分を確認してください。(シャンク形状)種類としては、SDS-PLUS SDS-MAX 六角軸等の種類があります。シャンクが違うと使えませんので予めご確認ください。 軽量タイプがSDS-PLUS大型ハンマードリルがSDS-MAXと六角軸の傾向があります。機種選定の際は最大穴あけ能力をご確認ください。穴あけ作業は最大値よりも少ない径でご使用されるのをおすすめします。最大値で使い続けると負担が掛かるので長持ちさせるには余裕をもってお使いください。最近では充電式もパワフルになりました! |

丸ノコ

| 電動工具の定番アイテムです。円形の鋸刃を高速回転して切断します。木材の切断に最適です。 切こみ深さと刃の傾斜角度を調整するつまみが付いています。 円形の刃を高速回転することで木材などを切断するので、非常に危険な電動工具でもあります。 右手で持つ場合は左に重心が掛かる為左側を固定して作業します。直線切りにかんしてはジグソーに比べ素早く切断をすることができます。木材だけでなく金属・レンガ・タイル・コンクリートに対応したモデルや刃もあります。基本的に木材の切断用に使われることが多いです。 |

ディスクグラインダー

| ディスクを換えることで様々な素材を研削することができます。コンクリートや金属の切断や研削に使います。ディスクを高速回転して素材を研磨することが出来ます。用途に応じて幅広い種類のディスクがあります。ディスクを交換することでレンガの切断・タイルの切断・コンクリート・金属・ブロック・鉄筋などの切断・サビ落とし、等さまざまな用途で使うことができます。 本体にハンドルをつければより安全に使用することができます。皮製の手袋や保護メガネなどをご使用されるのをオススメします。使用するディスクを確認してください。使用する回転数を確認してください。ホイールディスクの研磨作業は8500rpm以下でないと研磨焼けを起こすので注意してください。速度切替・ブレーキ・電子制御・サイドハンドル付きなどのポイントが必要かどうか確認してください。 |

レシプロソー(セーバーソー)

| パイプなどを切断する電動のノコギリです。解体の現場などでよく使います。普通のタイプのブレードだと鋼管の切断に使えます。スーパーハイスのタイプだとステンレス管を切断することができます。パイプにチェーンをかけて切断できるタイプもあります。切断能力を確認してください。切断するパイプの材質を確認してください。(ステンレス管・鋼管・樹脂管など)剪定ように使う軽い用途で使うタイプもあり、木工メインで使うタイプもあります。最近では充電式もパワフルになっています。 |

マイクログラインダー

| ペン感覚で手に持って細かく削ったり磨いたりすることができます。 バリ取りや研削・研磨・鏡面仕上げ研磨に使います。回転運動で研削・研磨が行えます。 使用する工具の径や形状にあわせてアタッチメントぶをお選びください。 |

ベベラー

| H形鋼や鋼材のC面取りをする工具です。 大型機械で面取り作業が出来ないとき現場に持ち込み使います。 開先・面取りする材料用途に合わせて機種を選定してください。面取り能力(C.R)を確認してください。外側加工か内側加工かを確認してください。 |

黒皮取り機

| H形鋼や平板の黒皮を取る電動工具です。特殊刃物により、効果的に研削することができます。 振動吸収機工のあるものはゆがんだ面もきれいに擦ることができます。全面擦り用かメガネ擦り用かを確認してください。 【黒皮を削る理由】鉄骨を組み立てる前工程として削り、鉄骨同士の接触部分の摩擦係数を高めるサビが発生するまで放置します。このサビ部分により耐震強度を上げることができます。 |

電動剥離機

| 塗膜・Pタイル・サビ・アスベストを剥離する超振動電動工具です。 超高速微小振動で下地を痛めずに粉塵を出すことなく剥離することができます。 下地が鉄かコンクリートか確認してください。下地が木・モルタル・アルミの場合は下地も削ってしまうので確認してください。 |

電動木彫機

| 超振動で木を彫刻することが出来る工具です。 モーター内臓型とモーター別置型があります。 超振動で気を彫刻するので、回転で削るのと違い飛び散りません。 用途は木の彫刻・軟質プラスチック・ALCの彫刻など |

バンドソー

| 鉄材やパイプを固定して帯鋸で切断する電動工具です。チェーン式もあり、丸材をチェーンで固定できるので丸材切断はチェーン式がおすすめです。切断する材料の形状(角材・丸材)を確認してください。切断する材料を確認してください。(ハイス・合金)直角切りのみか角度切りも必要かも確認してください。平板バイス式は角度切りできます。チェーン式は直角切りのみです。 |

コアドリル

| 円筒上の穴をあける工具です。 エアコンや換気扇などの取り付けのための貫通穴や水道管・ガス管の為の穴をあけるための電動工具です。 機械固定式のタイプと電気ドリルタイプの2種類があります。使用電動機タイプをご確認ください。穴あけ対象と深さを確認してください。刃の径もご確認ください。先端のコアドリル用ビットは種類が多いのでご使用される用途に合ったコアドリルをお選びください。 |

磁気ボール盤

| 現場に設置されている鋼材に穴をあける電動工具です。 本体がマグネット吸着式で電気を入れると吸着するので鋼材への取り付けがしやすい。 穴あけタイプは全自動タイプと手動タイプがあります。全自動タイプは自動でドリルが送られ自動で、元に戻ります。 手動タイプではこれを手動でおこなえます。電気ドリル搭載型と電気ドリル後付型があります。穴あけ能力を確認してください。 穴あけ可能な板厚を確認してください。マグネット部分のサイズを確認してください。 |

バイス式Cチャンネル専用ボール盤

| 角パイプやCチャンネルコアに穴をあける事が可能な電動工具です。 環状の刃物を回転することで精度の高い穴あけを行うことができます。 1穴タイプか2穴タイプか確認してください。穴あけ能力を確認してください。穴あけ可能な板厚を確認してください。 角パイプ・Cチャンネルをつかむ範囲であるバイス能力を確認してください。 |

鉄筋カッター

| 工事現場や工場で鉄筋の切断作業に使う電動工具です。油圧か電動モーターによりブロック状の刃によって切断します。高速回転する刃で切断するタイプもあります。チップソーで切断するタイプの方が切断面がきれいです。切断する鉄筋の径(D)と硬さ(SD)を確認してください。充電式とコード式があります。作業シーンにあったタイプをお選びください。 |

電動油圧パンチャー

| 穴あけに使用する工具です。溝形鋼(チャンネル)山型鋼(アングル)平鋼(フラットバー)の穴あけを行うことができます。 電動油圧ポンプにより高出力で鋼材に穴をあける事ができます。ピストンの降下、上昇のどちらにも油圧を使うことで、パンチャーと素材をスムーズに引き離す複動オートリターン機工を搭載!モーター部分が折れ曲がり狭い場所で使用できるモデルもあります。配電盤など板金の穴の修正など行える「ノッチングタイプ」もあります。「フリータイプ」は穴あけ専用ですが、切り粉が発生せず仕上げ面もきれいです。最大加工板厚を確認してください。能力や用途に応じて先端の刃物をお選びください。能力外の物を使うと破損の恐れがあります。穴あけする材料と穴径を確認してください。丸穴・長穴も確認してください。パンチャー用のダイス・ポンチもあります。 |

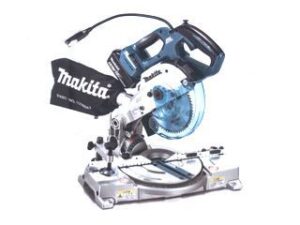

卓上マルノコ

| 木材を固定して正確に切断を行うことができます。固定して切断作業を行うので安全性を確保してだ業を行うことができます。 工事現場では必須アイテムです。材料を固定してノコ刃を降ろして切断します。しっかり固定して切断するのがポイントです。 |

チップソー切断機

| 水道管や鋼管などを切断することが出来る高速カッターです。切断砥石の高速切断機に比べ、1枚のブレードで切断可能な数が大幅アップで経済的です。また、切断砥石で発生する粉じんがチップソーでは出ません。使用する前には点検をしてください。急激なハンドルの押し下げは砥石のヒビ割れの原因になります。切断する材料と最大寸法とボルト数を確認してください。 |

ジグソー

| 細長いジグソーブレードを上下に高速で動くことで木材などを切断できる電動工具です。鋸と同じ原理です。曲線切断をすることができます。比較的安全な電動工具です。本体のベースを切断する材料に対して押し当ててゆっくり切断し始めます。厚い材料を切断する場合はどうしても傾きができます。ミシンの様に鋸刃を上下させることで木材・プラスチック・金属など切断することができます。ブレードは切断する材料に応じて変えてください。使い方ですがスイッチ引き金を引いて間をおいてからゆっくり材料に当ててください。傾斜切断やくり抜きもすることができます。切断する厚みと材質を確認してください。電源を確認してください。充電式のタイプもありますので屋外使用が多いのであれば充電式をおすすめします。切断対象に適したブレードを選定してください。オプション機能を確認してください(傾斜切断・変速機能・オービタル機能等) |

鉄筋ベンダー

| 工事現場や工場で鉄筋を曲げて加工する電動工具です。鉄筋ベンダーは複数の鉄筋の径に対応したモデルもあります。曲げ加工するものをベンダーといい建築土木工事で使われています。手動タイプもありますので、電動式と手動式を選定してください。加工する鉄筋の径(D)を確認してください。鉄筋の硬さ(SD)を確認してください。 |

トリマー

|

ルーターに比べると小型です。片手で操作することができます。 |

電気カンナ

| カンナ刃を高速回転させることで木材を削ることが出来る電動工具です。 木材を削りたい時、表面を滑らかにしたい時等に使用します。 両手でしっかり本体とハンドルをもってゆっくり加工します。 |

電動サンダー

| 表面を研磨するのに使う電動工具です。オービタルサンダーが一般的に使われています。日曜大工にも最適です。 本体に取り付けたサンドペーパーが細かい円を描く動きで研磨していきます。 スイッチを入れて両手でハンドルをもってしっかり押さえて使います。 狭い場所を研磨するために研磨面が三角形のタイプもあります。 |

電動工具とは

電動工具とは電気を動力源にした工具の総称で、バッテリーを動力源にした充電式の電動工具と100Vのコンセントにつなぐコード式の電動工具の2種類に分かれます。充電式の電動工具のメリットはコードが不要なので、取り回しがよく電源の取りづらい場所でもコードレスに使うことが出来るところです。最近では、今までコード式の電動工具でしかできなかった作業を充電式で行うことができます。デメリットとしては、バッテリーの残量が無くなると使えなくなるところです。このデメリットを解消する為には予備バッテリーを準備されるのをおすすめします。コード式の電動工具ですが、メリットは充電を気にすることなく連続で作業できるところです。一般的に充電工具よりもパワーが強い傾向があります。値段も充電工具に比べ安いのもポイントです。デメリットとしては、電源の確保が必要でコードを引っ張っての作業になるので取り回しがよくない点です。電動工具と言っても種類も豊富で、用途によってかなりの種類があります。電動工具を選定される際はまず、作業の目的から選ばれるのをおすすめします。種類の多い電動工具ですが、ほとんどの電動工具は、充電式とコード式の両方がある場合が多いです。充電式インパクトドライバーやドライバードリルは充電式のタイプが売れてます。工事現場でいろんな場所に移動しながら締付作業などを行うので、コード式の制約があると不便なため、充電式がメインになっています。DIY用でお使いになられる方もコード式よりもお値段がアップしますが充電式をおすすめします。充電式の電動工具の性能は、バッテリーの性能に多少比例する部分があり、値段が高い充電工具ほど良いバッテリーを使っている場合が多いです。あまり安い充電工具は、バッテリーの容量やパワー等がよくない場合が多いので、充電式の電動工具はある程度の値段がするものをオススメします。

プロ用電動工具は長時間作業が出来る耐久性が求められるので、高精度で高品質な部品で構成されています。DIY用の電動工具に比べて負荷が掛かっても壊れにくいです。ボディの素材もいい物が使われており衝撃にも強い傾向があります。本格的に使うのであればプロ用を使ってください。しかし、価格はその分高くはなります。プロ用は単に耐久性がいいだけではなく、高性能で様々な機能もあり、精度も高いものが多くあります。バッテリーの容量もDIY用に比べ容量が大きい傾向があります。駆動音もプロ用のほうがコストが掛かっているので静かな場合が多いです。

前にくらべると廉価モデルの充電工具も性能がよくなって来ております。安いモデルでも高い工具と同等に近い性能を持っているものもあります。値段の差は電動工具の「耐久性」や「作業の精度」の2点で、高いモデルの方が、ストレスなく正確な作業を行うことができます。なので、お仕事で使われる方は、廉価モデルではなく、高いモデルのプロ用電動工具をおすすめします。

先程値段の違いで申し上げました耐久性ですが、DIY用(日曜大工)で使われるなら大きな問題でない場合が多いです。極端に安い電動工具でないかぎり、無茶な負荷を加えたり、連続で続けて使用したりしなければ、何年も持ってくれます。

日曜大工程度で使われるなら使用頻度も考え、高級モデルを買う必要はありませんが、日曜大工でもハードに使うのであれば、耐久性があるプロ用電動工具をおすすめします。安い商品には訳がありますので、基本的にいい物をご購入されるのをおすすめします。

精度についてですが、切断する電動工具では特に重要となってきます。丸のこやスライドマルノコは値段に応じて精度などがかなり変わってきます。あまり安い商品では、角度が使っているうちにズレてくることも多くあります。丸ノコの切断時の垂直がブレやすい傾向があります。墨線に沿って切断しても、傾斜して切断してしまう可能性があります。

一方、プロ用の電動工具ではぶれにくく微調整も出来ます。ちょっとズレたりするのが気にならない方であれば安い電動工具でも大丈夫です。本格的にするなら高いプロ用電動工具をおすすめします。電動工具と言っても種類は使用用途によってかなりの種類があります。代表的なところで言えば、ネジ締めや穴あけに使用する「電気ドリル」や「インパクトドライバー」や、切断作業に使う「丸のこ」や「セーバーソー」や「ジグソー」表面研磨などに使う「グラインダー」や「サンダー」があります。軽く日曜大工するぐらいであれば、電動工具でなく手動で使う工具でも大丈夫ですが、本格的にするとなると、電動工具を使わないとかなりの時間がかかります。

電動工具 メーカー

ほとんどの大手電動工具メーカーは「プロ用」と「DIY用」の2種類の電動工具を販売しております。DIY用とプロ用で多くのメーカーは本体の色を分けているので、色で判別することが可能です。マキタでいえばプロ用は青でDIY用は緑の本体色で分けています。人気のインパクトドライバー等はプロ用で5色ほどラインナップがあります。マキタは電動工具の国内シェアが1位の代表的電動工具メーカーです。その次にHiKOKIが有名です。日立のモーターの技術力などが活かされ高性能です。海外メーカーであるボッシュもハンマードリルなどで人気があります。

マキタ 電動工具

![]()

マキタはモーターを元々販売していた会社で1958年に電気カンナを販売開始しました。

その1年後電動工具製造に方向転換して、現在の電動工具メーカーとしての地位を確立しております。国内シェアは1位で世界シェアも2位を誇る世界的電動工具メーカーです。2005年にいち早く国内でリチウムイオン搭載の充電式電動工具を販売開始し、現在では充電工具の代表的メーカーにもなっています。充電式の電動工具のラインナップが他のメーカーより多く、マキタのバッテリーがあれば、様々な工具を使用することができます。

HiKOKI(日立工機) 電動工具

![]()

国内で初めて、卓上丸ノコと充電式インパクトドライバーを販売したメーカーです。2018年6月の社名変更に伴い、ブランド名が「HiKOKI」へと変更されました。HiKOKIのスライドマルノコは精度の評判がいいです。充電式の電動工具を開始したのは2006年です。プロ用の電動工具はほとんどが緑と黒を組み合わせた色です。インパクトドライバーなどはマキタ同様5色あるモデルもあります。DIY用は紫と黒が混ざった色が多い傾向があります。

パナソニック 電動工具

![]()

パナソニック電工はドリルドライバーのキーレスチャックやクラッチ機能を開発したメーカーです。大工さんよりも電気工事の方が使われている傾向があります。デュアルシリーズでは14.4Vと18V両方使うことができます。急速充電機能はパナソニックが最初に開発しています。プロ用のボディーカラーは白黒・黒・赤黒が多い傾向がります。DIYモデルはボディが灰色でスイッチが黄色のものが多い。

京セラ(旧リョービ) 電動工具

![]()

2018年1月にリョービのパワーツール事業を新規分割する形で京セラインダストリアルツールズが設立されました。製品ロゴは「RYOBI」のまま継続して使用されている製品もありますが、プロ向け製品においては2020年より「京セラ」のロゴが使用されています。

他社の製品に比べると、OEMが多く低価格の商品が多い傾向があります。

安い製品が多いのでDIYユーザーから人気がある一方で、丸ノコやレシプロソーなどプロ用の電動工具でも高い評価があります。

プロ用の電動工具は青緑色が多い傾向があり、木工機は紺色が多い傾向があります。DIY用の電動工具は赤と青が多い傾向があります。

ボッシュ 電動工具

ボッシュは1886年に設立された総合電機メーカーです。日本では電動工具や車の部品がよく知られていますが、実は電化製品がヨーロッパでは普及しています。電動工具事業を開始したのが1928年でハンマードリルやジグソーやランダムオービットサンダーなど電動工具のベースを作ってきた会社です。1966年にはDIY用の電動工具も販売し始め、プロ用と別枠で販売を開始したのはおそらくボッシュが初。マキタよりも早く充電式電動工具を販売開始したメーカーでもあります。ボッシュはレーザー距離計も人気があり、DIY用からプロ用まで幅広くあります。プロ用もモデルは本体色が紺色でスイッチが赤色です。DIY用のモデルは本体色が緑でスイッチが赤です。

電動工具 おすすめ

コード式の電動工具と充電式の電動工具を種類別にオススメの機種をピックアップさせて頂きます!どの商品が人気があるのか気になるおすすめ情報をご紹介いたします。

|

マキタ TD172DRGX 18V-6.0Ah充電式インパクトドライバー |

| 日立 WH18DDL2(2LXPK) コードレスインパクトドライバー 18V-5.0Ah 定価 69,600円(税込76,560円) 販売価格 43,152 円(税込47,467円) |

| マキタ HS631DGXS 充電式マルノコ165mm 18V-6.0Ah 定価 83,200円(税込91,520円) 販売価格 51,584 円(税込56,742円) |

| 日立 C18DBAL(2LXPK) 18Vコードレス丸のこ マルチボルト‐5.0Ah 定価:82,000円(税込90,200円) 販売価格 50,840 円(税込55,924円) |

| マキタ HR244DRGXV 充電式ハンマードリル 24mm 18V-6.0Ah 集塵システム付 定価 101,200円(税込111,320円) 販売価格 62,744 円(税込69,018円) |

| 商品名:ボッシュ GBH36VF-PLUS バッテリーハンマードリル 定価 150,000円(税込165,000円) 販売価格 90,000 円(税込99,000円円) |

電動工具 コード式

電動工具 穴あけ・締付け コード式

|

|

電動工具 切断 コード式

|

|

電動工具 研削・研磨 コード式

|

|

電動工具 金属加工 コード式

|

|

電動工具 ポンプ コード式

|

|

電動工具 ハツリ コード式

|

|

電動工具 高圧洗浄機 コード式

|

|

電動工具 集塵機 コード式

|

|

電動工具 カクハン機・バイブレーター コード式

|

|

電動工具 ホゾ穴・ミゾキリ コード式

|

|

電動工具 溶接機

|

|

電動工具 木工切削 コード式

|

|

電動工具 その他 コード式

|

|

電動工具 充電式

電動工具 締付け・穴あけ・ハツリ 充電式

|

|

電動工具 切断・圧着 充電式

|

|

電動工具 研削・研磨 充電式

|

|

電動工具 充電関係

|

|

|

|

電動工具 鉄筋加工 充電式

|

|

電動工具 家庭用機器 充電式

|

|

電動工具 その他 充電式

|

|

電動工具 保証

| 「電動工具に保証はついていますか?」と言うお問い合わせをよく頂きますが、基本的に電動工具には保証はついておりません。マキタやHiKOKIや京セラやボッシュ等の電動工具メーカーで保証期間は設けておりませんが、届いた時点で不良が見つかった場合など初期不良に対してはメーカーに連絡をとり現物を確認させて頂いてからご対応させて頂いております。電化製品などはある一定の力で動くので、そう簡単には壊れないのですが、電動工具は使い方次第では相当な負荷を機械に与えてしまい壊れる場合があります。また、持ち運んで使うので普通の電化製品と比べに壊れる可能性が高いこともあり、メーカーによる保証が設けられてない場合が多いです。ただ、HiKOKIの一部商品の2年保証や、マックス、パナソニックのメーカー保証書など、保証を設けている場合もあるのでご確認ください。これらは保証範囲内での保証になりますので誤った使い方や過度の負荷を加えている場合などは補償外になる可能性があります。 |

電動工具 メーカーリンク

クリックするとメーカーホームページに飛びます。

|

マキタ 0120-17-1197 HiKOKI 0120-20-8822 京セラ 0570-666-787 ボッシュ 0120-345-762 パナソニック 0120-878-365 マックス 0120-228-358 |

この記事を書いた人 ウエダカナモノ